お知らせ令和7年度6月学長記者会見

令和7年度6月学長記者会見

- 日時

- 2025-0630

- 場所

- 県庁記者会見室

▲説明をする北野学長

【事項1】国のリカレント教育エコシステム支援事業に3年連続採択

~社会人の学びなおし「リカレント教育」を推進する 大分大学の新たな取組~

文部科学省の令和6年度補正予算「リカレント教育エコシステム構築支援事業」に43事業の申請があり、27事業が採択されましたが、本学が申請した「~“地域ぐるみの学びなおし・エコシステム確立”-おおいた大学発リカレント教育~」が完成度・充実度、組立て方が抜きんでているとして最高の評価点で採択されました。

本事業は、令和5年度、令和6年度から実施してきた学びのときめきに触れる導入的「トライアルコース」とリーダー候補者の養成を目的とする「マイスターコース」の段階的学びのプログラムを基礎とて実施。令和7年度には、女性社会人が自分の人生とキャリアに向き合う「女性社会人リカレントコース」及び経営者が社員の学びの応援団を目指す「経営者啓発コース」を新規に開設し、また、より強固に事業を推進するため「大分大学リカレント教育センター」を新設し、「学びの好循環」の仕組みを作ることを目的としています。

本事業の特色は、大分県内の産業界、地方公共団体、高等教育機関等の各種63事業協働機関が協働及び連携する「おおいた地域連携プラットフォーム」と連携し、グループワークの伴走者(ファシリテーター)として参画するなど、産学官金との効果的な体制を構築しています。

また、令和6年度の「おおいたLSIクラスター形成推進会議」との協働に加え、令和7年度は、「大分県自動車関連企業会」や「おおいた食品産業企業会」、「大分県医療ロボット・機器産業協議会」を併せた4つの県内産業クラスターとの協働に拡大し、大分県全域へのリカレント教育の周知と展開を図ります。

これらの取組により、地域における少子高齢化、人口減少の中でも、「個人の学び」から「組織ぐるみの学び」さらに、「産業クラスターぐるみの学び」へと『学び』を発展させ、産業人材の確保による地域経済活性化を目指します。

▶ 詳細はこちら

【事項2】ピロリ菌が語る“出身地”と“病気の地域差” 胃がんリスクの謎と法医学への応用

~全国438株の菌ゲノムから見えた日本列島の“菌の地図”~

本学医学部環境・予防医学講座の山岡𠮷生教授の主導のもと、全国9地域との共同研究として、各施設の医師が内視鏡検査で採取した438名の患者由来のピロリ菌株を対象に全ゲノム解析を行い、日本列島に地域ごとの異なる菌系統が存在することを明らかにしました。

この研究により、以下の2つの重要な発見が得られました。

■地域ごとに異なるピロリ菌の特徴が、胃がんリスクの違いにも関与している可能性が示されたこと

■ピロリ菌の遺伝情報からその人のおおよその出身地域を推定できる可能性が初めて科学的に示されたこと

これらの成果は、胃がんの予防やリスク評価への応用に加え、法医学分野における新たな手法の可能性を示すものです。

【菌で胃がんがわかる?】

日本は世界で2番目に胃がん罹患率が高い国とされていますが、その中でも特に東北地方が高リスク地域であることが知られています。これまで、高塩分食などの生活習慣が主因とされてきましたが、本研究では、青森県に分布するピロリ菌は従来にない新しい系統を持つことがわかり、「hspEAsia-sg8(Northeast Hondo)」と命名しました。このタイプの菌は、細菌の生存、増殖、病原性に関わる遺伝子に多数のゲノム変異を有し、“菌そのもの”の違いがリスク要因である可能性を示す初の成果です。

また、以前の研究でも知られていたように、沖縄では菌の多様性が非常に高く、胃がんリスクが低い理由の一端を菌の特徴からも説明できる可能性が再確認されました。

【“菌で出身地がわかる”という新展開】

山岡教授はこれまで、ピロリ菌が人類と共に進化してきた痕跡を通じて、人類の移動や集団形成の歴史を読み解く研究を展開しており、その成果はNature誌やScience誌などで発表してきました。

一方で、日本国内のピロリ菌は、沖縄を除けばすべてが同じ“東アジア型”に属するとされてきたため、本州や九州などの地域間で菌を見分けることは長年困難と考えられていました。

しかし今回、次世代シーケンスによる高精度なゲノム解析と大規模データに基づくバイオインフォマティクス解析手法の進展により、日本国内でも菌の違いを識別できることが初めて明らかになり、菌の遺伝子情報から“出身地域”を推定できる可能性を科学的に示しました。この手法を用いたことにより「日本国内におけるピロリ菌を用いた地理的推定」に世界で初めて成功した例となります。

また、大分県などでは中国・韓国系のピロリ菌も混在しており、地域による菌の“個性”がはっきりと浮かび上がりました。

本学では、大分県警察科学捜査研究所から今まで2名の社会人大学院生を受け入れ、このテーマに関する研究指導を継続しており、今回の成果は2人目の大学院生である友成航平氏が中心となり、山岡教授の構想をもとに初めて科学論文として発表したものです。

今後は、死体の胃内容物や唾液中のピロリ菌DNAをもとに出身地域を推定するなど、法医学分野への応用も期待されています。

【研究のポイント】

■全国9地域438株のピロリ菌を用いた、日本最大規模のゲノム解析

■青森県に特異なピロリ菌系統「hspEAsia-sg8」を新たに発見

■このタイプの菌は病原性に関わる遺伝子に多くの変異を持ち、胃がんリスクとの関連が示唆

■大分県では大陸由来の菌も混在、地域ごとの菌の個性が明確に

■“ピロリ菌による出身地推定”が世界で初めて科学的に証明され、法医学への応用も視野に

【今後の展望】

■青森型ピロリ菌の病原因子が胃がん発症にどう関与しているか、分子レベルでの解明を進行中

■出身地を反映する菌の特徴をマーカー化し、法医学・歴史学・疫学への応用を検討

■九州や沖縄を含む日本全域での菌のさらなる収集・解析により、日本人の成り立ちの解明にも貢献

【論文情報】

掲載誌:Microbial Genomics

掲載日:2025年6月10日

タイトル:Fine-scale population structure of Japanese Helicobacter pylori provides new anthropological and

epidemiological insights

筆頭著者:友成航平(大分大学大学院)

責任著者:山岡𠮷生(大分大学)

DOI:10.1099/mgen.0.001419

▶ 詳細はこちら

【事項3】杵築市立山香病院へ薬剤師を出向ならびに「薬剤師教育センター」の新設

~医学部附属病院薬剤部による地域医療の向上を図る取組~

本学医学部附属病院薬剤部では、令和7年4月から杵築市立山香病院へ薬剤師1名を出向しています。

この取組は、令和6年度の診療報酬改定において新設された薬剤業務向上加算の一環として行われたものです。

出向先については、令和7年2月19日付で大分県福祉保健部長より各病院開設者宛に発出された、「病院薬剤師派遣に係る薬剤師少数スポットの設定について(通知)」に基づき、杵築市の病院薬剤師の偏在指標 ※1 が0.32、定員に対する薬剤師不足数が2 名であることから、大分県福祉保健部と協議の上、杵築市立山香病院に決定しました。

出向先で、特に病棟薬剤業務やチーム医療等の業務を行っています。

また、薬剤師のスキル向上と地域医療の充実を目的として令和7年2月に「薬剤師教育センター」を、本学医学部附属病院内に設置しました。免許取得直後の薬剤師を対象に、病棟薬剤業務やチーム医療に関する総合的な研修プログラムに基づき、質の高い薬剤師教育を行います。

さらに地域医療機関との連携を強化し、研修を通じて医療現場を支援するとともに、大分県と協力し薬剤師確保に取り組み、地域のニーズに応じた薬剤師派遣計画を策定する予定です。加えて、患者アウトカム ※2 向上を目指した研究活動など、地域医療の質の向上にも貢献していきます。

当センターでは、薬学実務実習生の受け入れや薬剤師の復職支援を通じて、次世代の薬剤師育成とキャリア形成にも力を入れていきます。

※1 偏在指標:需給に基づく地域間の偏りを示す指標

※2 患者アウトカム:医療介入の結果として患者が得た効果や変化

▶ 詳細はこちら

【事項4】2025年度大分大学オープンキャンパスの開催 ~“なりたい自分”になる。~

2025年度本学のオープンキャンパスは、対面方式(大学キャンパスでの開催)とオンライン方式(Web上での開催)の両方で実施する予定です。

2025年度本学のオープンキャンパスは、対面方式(大学キャンパスでの開催)とオンライン方式(Web上での開催)の両方で実施する予定です。

▶ 詳細はこちら

その他の情報

【事項1】福岡管区気象台、国土交通省国土地理院より感謝状贈呈

~大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの取組~

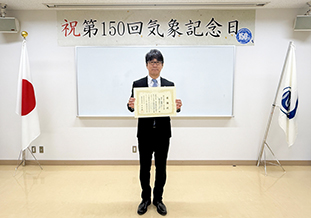

1.CERDが「第150回気象記念日」の式典において感謝状贈呈

CERDは、福岡管区気象台長より「第150回気象記念日」の式典において感謝状が贈呈されました。

CERDは、福岡管区気象台長より「第150回気象記念日」の式典において感謝状が贈呈されました。

CERDと大分地方気象台は、CERDが発足した平成30年に、大分県域の安全・安心な地域づくりに寄与するため、互いに連携・協力することに合意し協定を締結しました。

本協定では、CERDと気象台が保有する災害に関わる各種情報(災害関連情報)を相互に利用することや、地域防災力向上に資する取組・調査研究及び防災教育に関して連携・協力をすることとしております。

【受賞理由】「防災・減災知識の普及啓発に寄与し、地域の防災力の発展に貢献した功績による。」

2.鶴成CERDセンター長が「測量の日」における功労者感謝状贈呈

CERDセンター長 クライシスマネジメント機構副機構長 鶴成悦久教授は、国土交通省国土地理院長より「測量の日」における功労者感謝状が贈呈されました。

CERDセンター長 クライシスマネジメント機構副機構長 鶴成悦久教授は、国土交通省国土地理院長より「測量の日」における功労者感謝状が贈呈されました。

CERDと国土交通省国土地理院九州地方測量部は平成31年に、大分県域の安全・安心な地域づくりに寄与するため、互いに連携・協力することに合意し協定を締結しました。

【受賞理由】「鶴成CERDセンター長は、「地理空間情報活用推進に関する九州地区産学官連携協議会」の発足に尽力するとともに、平成29年度から「大分地区地理空間情報活用推進に関する産学官連携検討会」の取りまとめを務めるなど、連絡会議の運営に多大な貢献をしている。また、大分県における防災・減災に資するために「減災シンポジウム」を開催、「災害情報活用プラットフォーム(EDiSON)」を構築し、「大分県災害対応支援システム」とも連携するなど、地域での地理空間情報の普及・活用促進に多大な貢献をしている。さらに、NHK 大分放送局と共同で大分県災害データアーカイブの作成・運用を開始し、地図上に災害伝承碑を含め、災害の記録を表示するなど、防災・減災に貢献するとともに、国土地理院が進める自然災害伝承碑に、大分県の市町村が積極的な登録を行うよう、働きかけに貢献をしている。」

【事項2】令和7年度おおいた地域連携プラットフォーム総会の開催

7月2日(水)に「おおいた地域連携プラットフォーム」における定時総会を開催し、令和6年度の活動報告及び令和7年度の活動方針を協議します。

7月2日(水)に「おおいた地域連携プラットフォーム」における定時総会を開催し、令和6年度の活動報告及び令和7年度の活動方針を協議します。

おおいた地域連携プラットフォームは、大分県域の地方創生を目指して、令和3年4月に設立し、大分県の産学官合わせて63機関が加入しているオール大分の組織です。(会長:本学学長 北野正剛)

今回の総会は、令和6年度の活動の総括及び令和7年度の活動方針を議論する場として、各協働機関のトップが一堂に会し、意見交換を行います。

本会には、大分県の佐藤樹一郎知事が出席し、また、挨拶をする予定です。

(写真:昨年度の総会の様子)

【事項3】本学経済学部卒業生のタカラスタンダード株式会社 代表取締役社長 小森 大 氏が授業に登壇

7月2日(水)に、本学経済学部卒業生(大学42回生)のタカラスタンダード株式会社代表取締役社長 小森 大(こもり まさる)氏が、本学全学部の学生を対象とする教養教育科目である「会社・組織研究」にゲスト講師として登壇します。

小森氏は、本学経済学部を平成6年3月に卒業後、タカラスタンダード株式会社に入社、岡山支店長、本社営業本部営業課長、埼玉支店長、東京支社長などを歴任し、令和6年4月1日付で、代表取締役社長に就任しました。

東証プライム市場に上場する企業の社長の体験談を聞くことは、現役学生にとって学生時代の過ごし方や社会人になってからの取り組み方に必ずプラスになると思い講師をお願いしました。

▶ 「会社・組織研究」実施予定表

【事項4】「大分大学経済学部同窓会 一般財団法人「四極会」 発足100周年記念祝賀会」の開催

「四極会」(しわすかい)は、大正14年に、経済学部の前身である大分高等商業学校(通称:大分高商)の第1回生の卒業以来、大分高商20回生、大分経済専門学校(通称:大分経専)7回生、大分大学経済学部73回生と通算100回生の卒業生を輩出し、本年で発足100周年を迎えました。また、平成20年には、同窓会の一般財団法人化を成しています。

発足100周年を契機に、これまでの100年を振り返り、更なる「四極会」の発展と同窓生間の絆の強化に向けて踏み出すための節目として、記念祝賀会を開催します。祝賀会には、来賓として佐藤樹一郎知事にもご来場いただくことになっています。

【開催日】令和7年7月5日(土)

・全国評議員・支部長会議(14:00~17:00)

・「四極会」発足100周年記念祝賀会(17:00~20:00)

【事項5】夏休み子どもサイエンス2025 「ななせの火群まつり出張版」 の開催!

紙と水を使ったアートで自由研究! ~ペーパークロマトでインクの色を分けてみよう!~

今年も「夏休み子どもサイエンス」は「ななせの火群(ほむら)まつり」の会場にて出張版を開催します。

今年も「夏休み子どもサイエンス」は「ななせの火群(ほむら)まつり」の会場にて出張版を開催します。

本事業は、科学への興味を持った次世代の人材を育成するための活動です。特に昨今の社会情勢から科学的知識の重要性は増しており、それらの情報を家庭単位でも理解・判断する能力が求められています。そのため本イベントでは保護者同伴を必須としており、家庭内における科学リテラシーの向上を目的としています。

今回は「ペーパークロマト」をテーマとした実験を行います。

さらに実験で学んだことを「自由研究」としてレポートにまとめる方法も指導します。

本事業は、大分県内の大学と小中高校の理科教員で組織された「大分県理科・化学教育懇談会」が主催し、専門知識を持った講師から実験指導を受けることができる貴重な機会として好評です。本学で開催していた令和元年までは例年1,000人以上を動員していた国内でも最大級の科学イベントです。

残念ながらコロナ禍で休止していましたが、令和4年からは「ななせの火群まつり」に規模を縮小して出張開催しています。

今回のテーマは「ペーパークロマト」です。さらに、「大学の先生が教える自由研究のコツ」として、これら実験結果を自由研究のレポートとしてまとめる方法も指導します。

担当する講師はサイエンスコミュニケーターの資格を有しており、「分かりやすい!面白い!」と非常に高い評価を受けています。

実行委員長(兼 講師):吉見剛司(理工学部助教)

対象:小学生とその保護者 ※空席があれば中学生以上も可

(全4回・当日受付・予約不要・参加費無料・各回先着12組)

(1)10:00~(2)11:00~(3)13:00~(4)14:00~

(40分の入替制、各回の内容は同じです)

▶ 詳細はこちら

【事項6】大分大学STEAM夏祭り2025

~大学院生・高校生・小学生を対象としたSTEAM教育 実践プログラムの実施~

想像的・創造的に未来社会をデザインすることができる人材の育成を目指し、STEAM実践力の育成、未来社会への創造に向けたSTEAM教育実践プログラムを実施し、県内へのSTEAM教育の普及を図ります。

想像的・創造的に未来社会をデザインすることができる人材の育成を目指し、STEAM実践力の育成、未来社会への創造に向けたSTEAM教育実践プログラムを実施し、県内へのSTEAM教育の普及を図ります。

「大分大学STEAM夏祭り2025」は、本学理工学部の大学院生等、高校生、小学生が集い、午前・午後の2部構成で行われます。

「Ⅰ 小学生を対象とした高校生による体験講座(午前)」は、小学生が、高校生による8つの講座から一つを選び参加します。

「Ⅱ 高校生と大学院生でのSTEAM交流会(午後)」では、「ダイバーシティ講座」、「STEAM講座」を実施、高校生と大学院生等による「午前中の体験講座のふりかえり」、「大学院生等の自己紹介・研究紹介」、そしてフリートークを行います。

大学院生等には、将来小学生・高校生のメンターとして活躍してもらえる人材の輪の形成を、小学生や高校生には、知的好奇心を高め、豊かな感性を育み、想像的・創造的に未来を拓き、知を高めることを図ります。また、理系分野での女性の活躍への期待、キャリア育成など、女子中高生の理系進路選択の支援について触れます。

▶ 詳細はこちら